1初次邂逅

若是过去还能够重来,获取我们所熟知的历史就完全改变了,那么公元1521年可能就成为了中国近代史的开端。但明朝水师在珠江口的那场惨胜,却让任何变数都消逝在了萌芽状态。哪怕对方是首个荣升全球海洋强权的葡萄牙,也无法对这个根深蒂固的农本帝国产生多大触动。

1、初次邂逅

早在1511年,一批来自广东的明商人照历年惯例南下,抵达当时的南洋海上贸易枢纽马六甲城,也意外撞见前来报复的葡萄牙远征舰队。由于本地苏丹想借备战之名侵吞自己的船只和货物,这些没能在历史上留名的见证者,便主动与初次相见的西方人搞好关系。等到进攻方的十字旗成功飘扬在城头,他们还在次年重返故地,算是对有缘人的一次特殊回访。

然而,这些看似普通的商务人士,却是获得广州地方官特许的半官方代表。他们在海外市场上的轻松低调表现,也是许多国内同行所可望而无法可求的特殊待遇。因为自朱元璋建立明朝起,大部分涉外贸易就被禁止由民间人士参与,转而为各类功能有限的官办机构所垄断。等到朱棣派遣宝船队的行为被彻底废止,偌大的帝国也就在很长时间内对世界关闭。

但在自古靠海吃饭的广东,明朝的一刀切禁令很快就引起各类民间反弹。许多人以自己所在的村庄为单位,抱团搞起了大宗商品走私。除香料、珠宝、药材等域外特产,也包括来自泰国和越南两地的大米。甚至有胆子更大的冒险家,直接去对口国家定居,继而再以朝贡使节的身份返乡。利用明朝对注册番邦的优待政策,大量倾销自己从南洋运来的货物。最后连身居广州的官员也顺应形势,部分松动了海禁政策,为地方经济与自己的腰包赚取红利。

因此,所有番邦都慢慢意识到自己正在与截然不同的两张面孔打交道。那些主动跑到马六甲等南洋城市的商人,大都是精于讨价还价的平和之辈,甚至在遭遇危险时还显得有些弱不禁风。但留在广州口岸的大小官员却异常傲慢,除收取孝敬便不再有任何其他的通融渠道。显然,前者无疑更注重实际利益且懂得双赢,后者则在索要好处外还附加许多条件。更晚抵达的葡萄牙人,自然也需要一个熟悉和适应的过程。

2、形形色色的早期接触

到了1514-15年间,一个名叫阿尔瓦雷斯的葡萄牙冒险家来到广东,成为首个抵达中国的近代欧洲来客。虽然没能直接进入广州,却已见识到繁华的东莞和作为船只驻泊地的屯门岛。前者因聚集了大量来自泰国的商贩而被描述为暹罗港。后者则因更多船只云集,被冠以贸易岛的形象称呼。

更重要的是,他在新地方成功赚得丰厚收益,并吸引更多人在此后几年里效仿自己。这就进一步激发了官方层面的兴趣,远在里斯本的国王就表示希望能直接建立长期关系。加之古代世界所常见的信息更新缓慢,让他们并不清楚:《马可波罗游记》中那个帝国已不存在!

此外,早期葡萄牙访客的抵达也从未引起明朝方面的注意。首先是因为他们往往以私人身份行动,花钱搭乘泰国等南洋番邦的船只北上。借着广东地方官的网开一面,稀里糊涂的就在珠江口完成出货。其次就是远在紫禁城的朝廷,一直对当地官府的私开海禁非常反感,同时也就无法获得相关领域的信息即时反馈。自带不同立场的朝臣,曾三翻四次的展开辩论,却拿不出最后的解决方案。年轻而任性的明武宗朱厚照,也对南方偏远省份的“小事”很不上心。这才制造出长达数年的真空时段,也给了新来者以相当的美好误解。直到真正的使节前来拜会,这层薄薄的隔阂很快就被剧烈冲突所打破。

1517年,曾是葡萄牙王室药剂师的皮雷斯被派往中国执行建交任务。为了确保他能顺利抵达,本就人力紧张的马六甲总督调拨出4艘船来组成特别舰队。其中3艘是从欧洲本土赶来服役的战船,剩下1艘则是大使自己在南洋当地采购的中国式帆船。他们在前一年就抵达越南南部的小国占城,又在冬季到泰国的大城府采购了更多商品,作为赠送给中国皇帝的礼物,用于运载货物的船只也增加到3艘。但之后的行程就颇为不顺,更是为日后的交涉带来不少麻烦。

当年7月,舰队在相当于今日的西沙与南沙群岛之间,遭遇到33艘中国海盗船袭击。由于葡萄牙人一边配置多艘装有远程火炮的卡拉克大帆船,自然很轻松的驱离前者,却不想对方实际上同稍后要面对的地方官府存在很多联系。因为在当时的珠江三角洲水域,存在大批像这类私自出海的船队。他们亦盗亦商,也不忘向官府和巡逻水师奉上孝敬,双方存在密切的利益共生关系。同时,这些见不得光的涉外活动家们,也是能获得海外情况的唯一途径。由他们给出的意见,就很容易左右整个帝国上层的具体判断。新来者的突然登场,也无疑让这些基层垄断者感到了巨大威胁。

不过,皮雷斯大使早已在亚洲很多地方游历,深知人情外交的必要性。所以很快就通过贿赂地方官的方式,争取到面见皇帝的宝贵机会。当明武宗在1519年为处理宁王叛乱而亲临南京,便让自己头次预见的欧洲人随自己一起北上。至于其他随大使抵达的随从和商人,大都被留在屯门岛上等待消息。护送他们前来的船只,也因要务缠身而不得不赶在航海季结束前返回南洋。

然而,当事人的计划永远赶不上时间变化。热衷接触新鲜事物的皇帝,很快在1521年初因意外落水而病发身亡,使得朝政短暂的落到保守派大臣手中。先前丢失马六甲城的苏丹,也不断派使节向北京的朝廷告状。于是,来自广州地方官的意见,就在这个关键时刻显得尤为重要。

在此期间,留在屯门的葡萄牙人也与地方官府发生了许多纠纷。由于不是先前有过注册的朝贡藩属,换回原有身份的他们自然被其他商人挤在身后。同时为对抗在周遭虎视眈眈的大量海盗,使团成员已在岛上搭建起临时商站,并朝着大海方向竖立了几门舰队留下的小型火炮。最后是为处决内部的违反者而公然执行绞刑,成功让原本就看自己不爽的官府搜集到更多黑材料。这些零星的事件被汇总起来,一并呈递给刚刚迎来年幼嘉靖帝的中央朝廷。促使后者决定将对方驱逐出境,并退还了先前送给明武宗的全部礼物。同时还要求葡萄牙人撤出马六甲城,否则就将皮雷斯等赴京人员永久拘押。

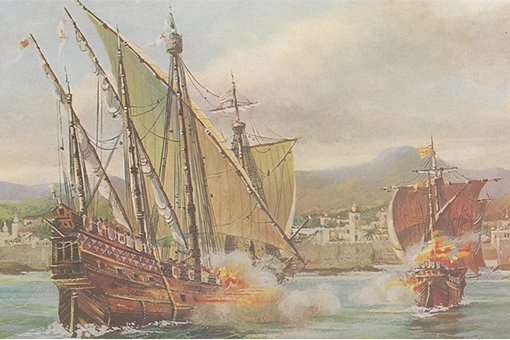

结果,又有1艘小型欧洲船和2艘负责货运中国式帆船抵达珠江口,负责指挥的卡尔沃却拒绝在等不来全部使团成员的情况下离开。各执一词的双方便因长期积累的矛盾而兵戎相见,酿成了近代历史上的首次中对抗–屯门海战。

这年6月,身为海道副使的汪鋐奉命对屯门岛上的葡萄牙人用兵。虽然长期的海禁政策和经济萧条,让当时的广东水师仅有十多艘可以随时出动的战舰,却可以通过招募沿海走私船等方式聚拢更多兵力。许多原本就活跃在珠江口的地方集团,也乐于替官府解决难题,以便让自己能继续抱有不合法的垄断利益。因此,当舰队逐步靠近目标水域,数量已暴增至55艘舰船。而他们所要攻取的对象,仅仅是1艘武备非常有限的欧洲武装商船。因为后者在意识到大难将至后,便主动放弃了2艘装有大量货物的中国式帆船,转而将人员和武器都集中起来使用。

6月25日,双方展开第一轮交锋,明朝水师的局限在新来者面前暴露无遗。只装有原始火器的他们发现,眼前的1艘小船尽能拥有堪比己方一支编队的火力输出。乃至普通士兵手里的火绳枪,都是明朝官兵所没有见过的新东西。因此当派出数大船上前围剿,就会因西式火炮的猛烈回击而损失惨重。虽然葡萄牙人手里也没有能直接击破船只外壳的大中型火炮,却可以用大量的小型武器对人员造成杀伤。逼的明军只能在射程外停留,始终维持着包围态势。

两天后,又有2艘葡萄牙人驾驶的中国式帆船从马六甲赶来。这些船员并不清楚眼前的水域究竟发生了什么状况,却也成功突破明军舰船的封锁,继而意识到自己竟深陷庞大的包围网中。由于这2艘船上配有较多武器,自然在双方的第二轮交锋中发挥出重要作用。他们惊讶的发现,明朝水师的火炮竟然大都由木头和竹子制成,反复多次的发射就容易因温度过高而自己炸裂。所以只要在水面上拉开距离,就能不断以火力优势造成杀伤。虽然手头的武器实在不足以击毁舰船,却在每次命中后都造成大量死伤。

于是,原本应快速解决的战斗,变成了拖而未决的长期围困。汪鋐等明朝方面的决策层意识到,自己正在面对一个全新的敌人。任何不计后果的强取,都只能给自己带来巨大的伤害。特别是在武器库完全不如对方的情况下,有限的正规军也很难经受比例过高的损失。如今除了围而不打,实在是拿不出更多办法。

到了8月初,第三批葡萄牙船只从马六甲赶来,同样为眼前的景象而感到惊讶。虽然靠着1艘欧洲帆船+1艘中国式帆船的组合成功闯关,但也很快沦为包围圈中的人口负担。种种不利的迹象也表明,他们留在原地也等不来遭囚禁的皮雷斯大使。至于进行贸易活动的事情则更加无法达成。当随行船只上的补给和弹药趋于耗尽,突围逃生也就是他们所要考虑的唯一事情。经过几位船长的讨论,最终决定放弃状态最差的2艘中国式帆船,集中人力到其他3艘船上确保突击成功。

不过,明朝水师也不愿放弃能全歼对手的机会。他们冒着巨大的风险靠近,成功派兵登上1艘较慢的葡萄牙帆船,却还是因为单兵火力不继而被赶了下去。加之海面突然刮起强劲的北风,让3艘葡萄牙船得以速度全开,这才成功从水师的包围网中成功脱逃。

3、令人遗憾的暂停

由于未能在海战中全歼对手,明朝地方官很快将满腔怒火都撒到了俘虏头上。包括皮雷斯在内的使团成员,在大牢中渡过了非常艰难的几个月时光,随后被作为海盗予以处决。当初由朝廷退还的礼物和其他私人财产,也被地方当局侵吞一空。包括他本人在内的所有受害者,恐怕都不会料到自己会遭遇如此不堪的结局。

但明朝方面的愤怒,从很多方面来看也是情有可原。远在北方的许多京官,本身就视海禁松动为洪水猛兽。早就希望以类似军事行动的措施,重振日渐糜烂的东南沿海局势。屯门海战的发生,完全契合他们的政策诉求。至于直面冲突的广州地方官,也不愿意自己苦心营造的垄断商业垄断蒙受损失。当然期望在朝廷的调令下,将不服从自己规定的外夷驱逐。但正面交手的惨淡成绩,又反过来深深刺痛着天朝上国世界观。这才破格对使节痛下杀手,违背了连《三国演义》都能讲明的“不斩来使”作风。

至于遭武力清场的葡萄牙人,也是想当然的将过往所见直接套用到明朝头上。他们对东方世界的认知,往往源自已有接触的非洲酋长、阿拉伯领主和印度式王公。虽然文明程度各不相同,军事和外交水准也天差地别,但大都习惯于仰仗国际贸易获利。只是以上特制在地域更为偏远的明朝却会基本失效,也让初来乍到的西方人都摸不着头脑。总是要用封建制度下的习惯,模拟吏制帝国的内在机理。自然要被庞大内部体系所产生出来的多重矛盾,搞的灰头土脸、吃尽苦头。如果说马可波罗见识到元朝大汗,还能较为充分的理解世界格局,那么打着底层翻身气质的明朝就显然无此功能。

因此,明朝就用一场并不漂亮的胜利,换得继续在舒适圈中的浑浑噩噩。倘若当时的心态能更为开放,处事原则能更加灵活,则整个事情的经过都可能完全不同。甚至于让近代化的微风能提前吹拂,焕发出那些潜藏在长久禁锢下的萌芽。这或许才是今人需反观历史的真正原因,也是要不断自省和反思的原始动力。